Esectrum Avanti for Windows2000 Hardware [part1]

ハード部の作り方(キーボード基板の流用)

ハード部の作り方(専用ハードウェアの製作[手配線])

ハード部の作り方(専用ハードウェアの製作[専用基板])

番外編(試作中の失敗作)

|

・ハード部の作り方(キーボード基板の流用)

がんばれ、以上。 電子工作なんて初めてだ!とか、ハンダゴテなんか握った事無いよ!という方は是非、「電子工作」「入門」とかキーワードにしてgoogleとかで検索して色々読んでみたり、入門書を買ってみたり、簡単なキットとか購入して練習してみましょう。ダーツボードは そんなに安価なものじゃありませんのでぶっつけ本番で成功するとはとても思えません。原理があまり理解できなくても、どういう 部品はどう配線してやらないといけないのか(方向の有無とか)は最低限の知識として必要と思います。

この方式は単に配線をするだけで電子部品が一切必要ではないという点でとても簡単なのですが、欠点が2つほどあります。

1つ目は「キーボードマトリクスにうまく適合するEボードでないとダメ」、2つ目は「人がキーを打つ時の短絡時間を基準に作られている

のでダーツが当たった瞬間が短いと反応してくれない事がある」という問題があります。

キーボードをバラすと中に半透明のフィルムシートが出てくると思います。上下2枚で構成されてそこから回路基板に接続されています。この接続部の信号線がマトリクスというやつで、任意のキーが押されるとこの信号線のうち2本が短絡します。実際には抵抗が数十オームあるでしょうからテスターの導通チェックでは反応しないかもしれません。抵抗を計るモードで抵抗値を調べてやりましょう。目視でパターンを追っていってどのキーがどの信号に繋がっているか見る方法もありますが案外間違えますのでテスター併用を勧めます。

次にEダーツボード(型番:AP-50 もしくは RI-008 等?)も分解してみると同じような半透明シートが現れると思います。はい、もう説明不要ですよね、さっきのキーボードの時と同じ作業をするんです。こうして出来上がった2種類のマトリクス表をよーくみて下さい。恐らくEダーツボードのほうは8×8マトリクス程度に収まっているはず(シングル1〜20、ダブル〃、トリプル〃、インブル、アウターブルの合計62種類のキー入力として判定さえ出来れば成立するため)ですが、これをキーボードのマトリクスに照らし合わせた時、キーとして存在しないマトリクスやソフトで簡単に検出不能な特殊キー(ALT, SHIFT, CTRL, TABなど)に割り当ては出来ません。

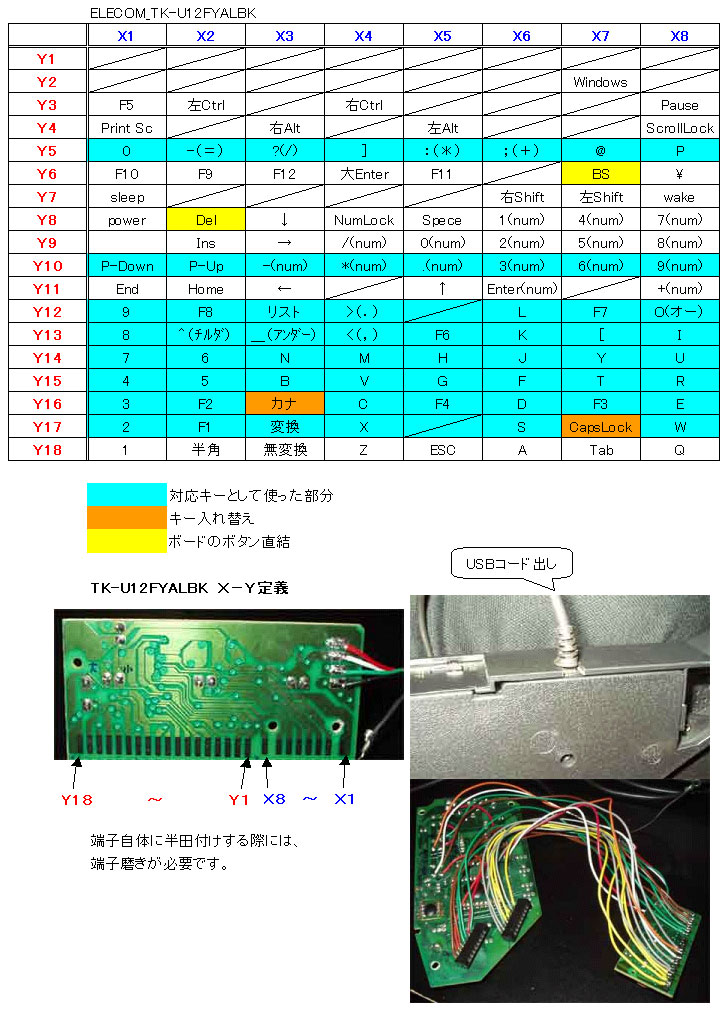

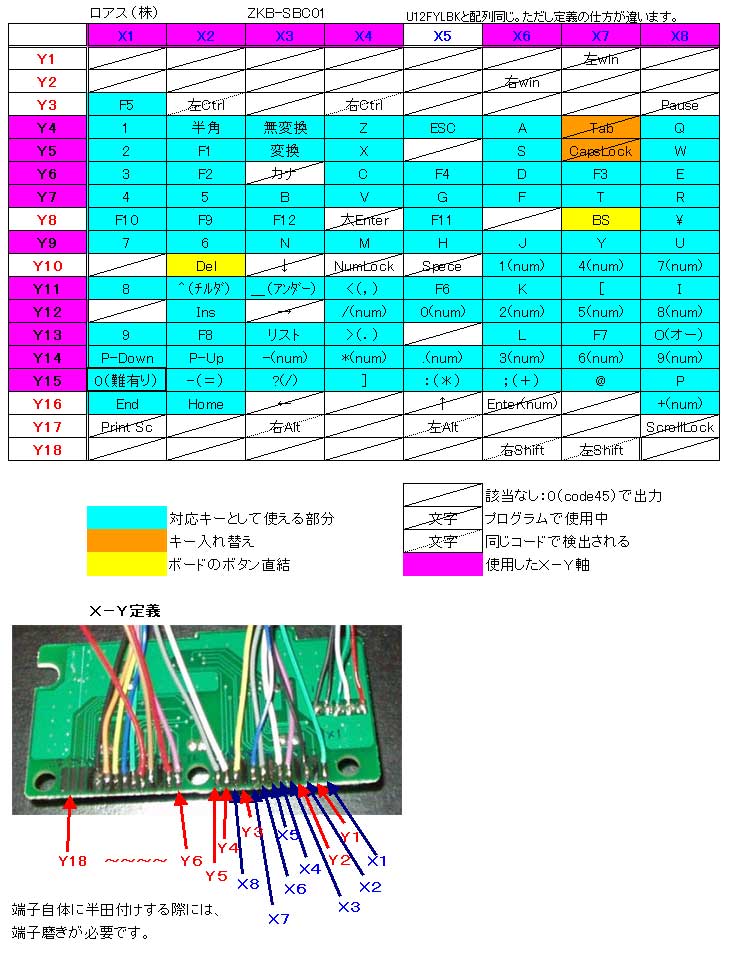

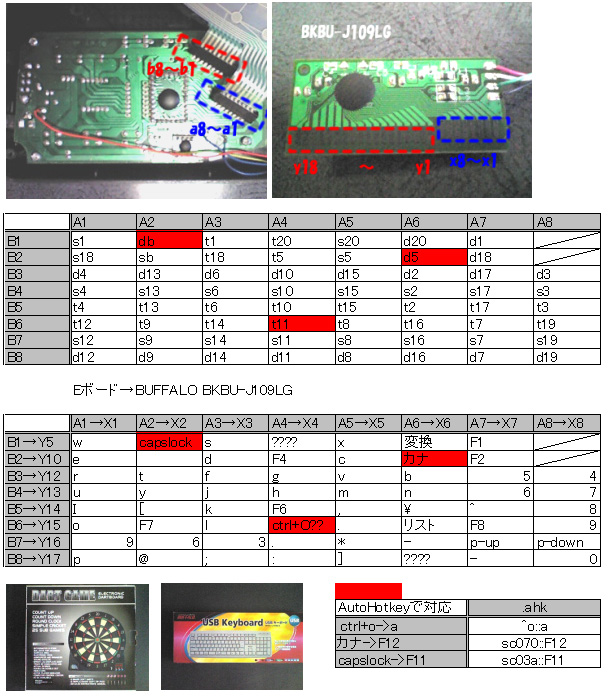

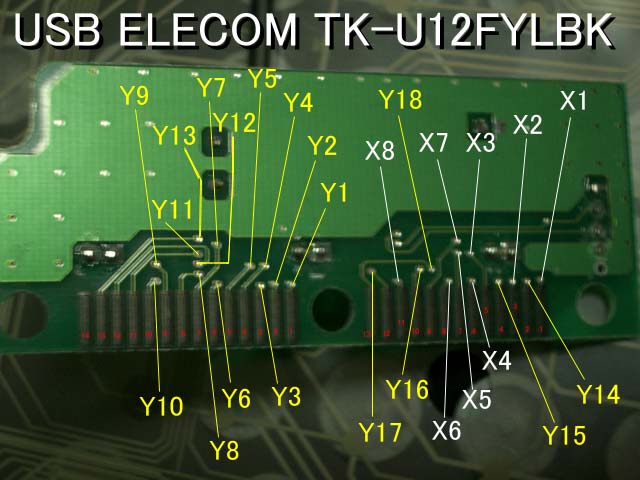

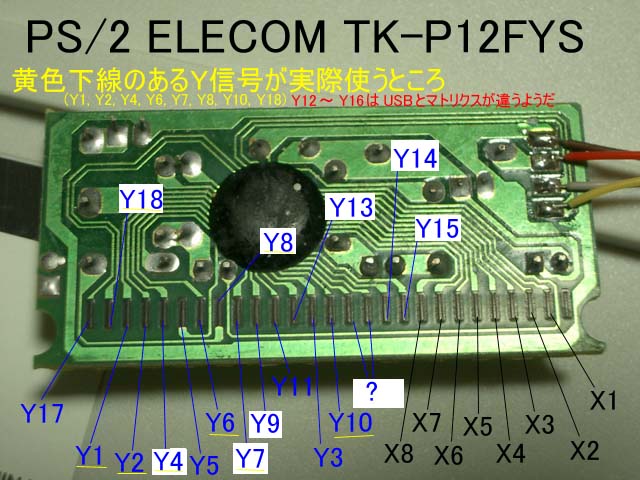

マトリクス調査表(AP-50 & TK-U12FYLBK(USB)) キーボードのマトリクスは信号線の並び順や特殊キーの 座標を除き下記型番もほぼ互換がありそうです TK-U12FYALBK (USB) TK-U12FYALG (USB) TK-P12FYS (PS/2) TK-U12FY (USB)[入手済みですが未調査]

あとはハンダ付けするだけです。フィルムシートに直接ハンダをするのは無理なので元々のEダーツボードに入っていた基板からコネクタをもぎ取ってそこにハンダ付けし、USBキーボードの基板に繋ぎます。USBキーボード基板側はどこかしらハンダ付けできるランドとかスルーホールがあると思います。 接続が終わったら適当にメモ帳でも起動してEダーツボードのセグメントをマトリクス調査表見ながら順に押していって予定通りのキーに割り当てが出来ているかチェックしましょう。 作者の場合Eダーツボードに元々付いていた基板のボタンを[BackSpace]に割り当てたかったのでボタンの両極を(X7-Y3)にそれぞれ結線してあげてプレーヤーチェンジがEボード単体で出来るようにしました。さらにUSBキーボードの基板に付いているLEDのうちScrLockのLEDからEダーツボードプレーヤー1表示LEDに配線してワンスローが終わった時にEボードを点滅させる事が出来るようにもうひと工夫してます。→キーボードドライバによってはBeepがうるさかったりする原因になりますのでハード工作しない人はLED制御しないよう定義を修正して下さい。 キーボードの様子は下記の通り。

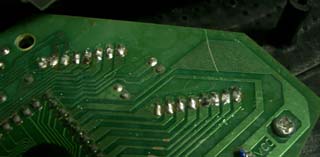

USBタイプの裏面

で、実際どうEボードと繋がるのか・・・以下特に説明を十分にしませんが。単に 配線しただけなので。

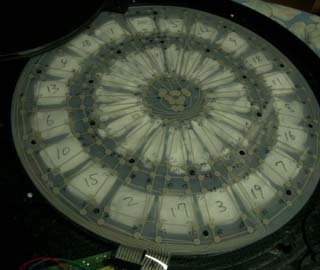

Eボードのフィルムパターン 対応するセグメントと配線先をマジックで記入してある。 セグメント裏面の白っぽいのはチリ紙を詰めて消音化(効果僅か)

・PICを使ってマトリクスを入れ替えるE425TCは9x10というマトリクス空間で、TK-U12FYLBKに接続する際、どのように マトリクスのX-Yを並び替えても対応が出来ない。じゃー入れ替えましょうという 事でPICワンチップマイコンにプログラムして変換基板を作ってみました。

回路図 結局この方法はボツで、別項のUSB-IO使用方式を採用する事にします。

|