うめAUDIO(仮称)

作例集・回路図・素人解説 アンプ編2

|

・エージング用5列パラレル接続 ・換装実験型統合アンプ ・OPA637パラレル接続アンプ ・疑似グライコ型トーン パラアンプ ・後段パラレルダイヤモンドバッファアンプ ・MHPA-FET改アンプ ・パラレル接続アンプ改 ・カラオケ用ボーカルキャンセル回路 |

エージング用5列パラレル接続回路図

[2007/04/21 更新]

新規入手した複数のOPAMPをエージングするための回路ですが、5コ並列なので出力電流はかなり稼げています。

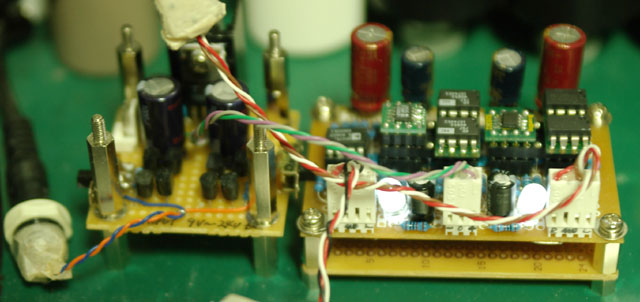

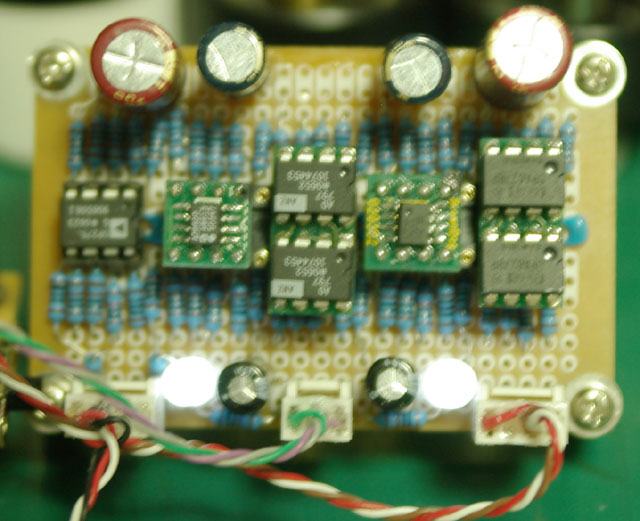

※写真追加

※写真追加 |

OPA637パラレル接続アンプ回路図

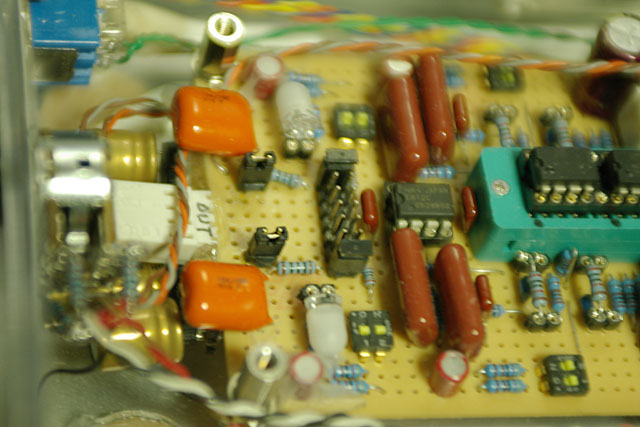

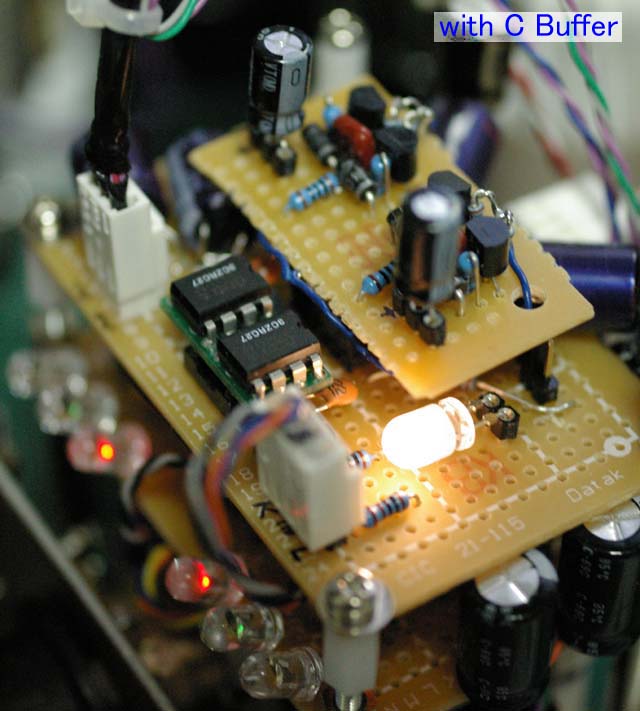

[2008/06/28 更新] なかなか安定動作してくれずすぐに発振するツンデレなOPAMP、OPA637をどうにかなだめて使うべく色々と回路を試してきました が、今のところこれで問題なかろうという構成にできました。ゲイン5以上という規格のOPAMPですが実際は10くらいに設定して やらないと安定してくれません。

また、バッファを入れてやると何故か1V付近のオフセットが出たり謎の挙動をします。バッファを入れるとそれはそれでバッファ

の音になってしまうのでOPAMPのみの純粋な(?)音色を楽しむとしたらA47のような帰還ループにボルテージフォロアのOPAMPをパラって

やるのが良いのでしょうけどOPA637はゲイン5以上前提でボルテージフォロア接続は動作しません。

電源は今まで24VのACアダプタを高精度ウィルソン分圧とかLM6171をボルテージフォロアにして分圧とか、簡易電源で卓上の据え置き

ヘッドホンアンプとして常用してきたのですが、トランスを使ってきちんと正負電源を与えてやると別物になりますね。 補足:トランスの絵、適当にでっちあげましたが 12V-0V 0V-12V の12V2回路を想定した場合0V同士を繋いでCTとし、0V-12V-24Vの 場合は12VをCTとして0Vが-12V、24Vが+12Vに相当します。

|

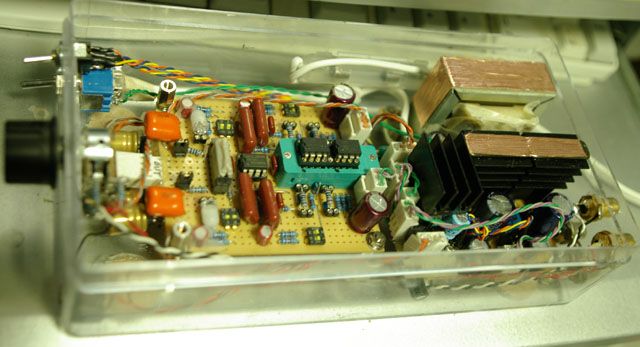

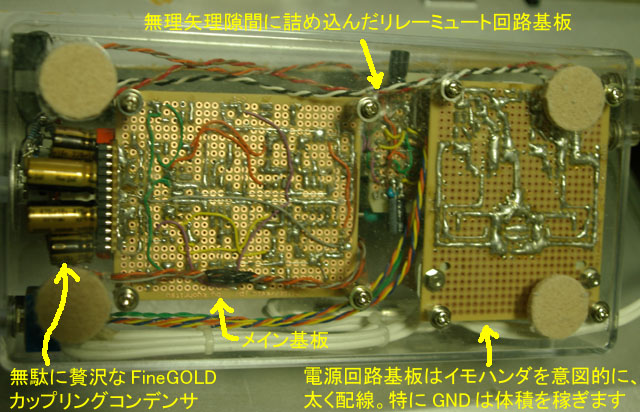

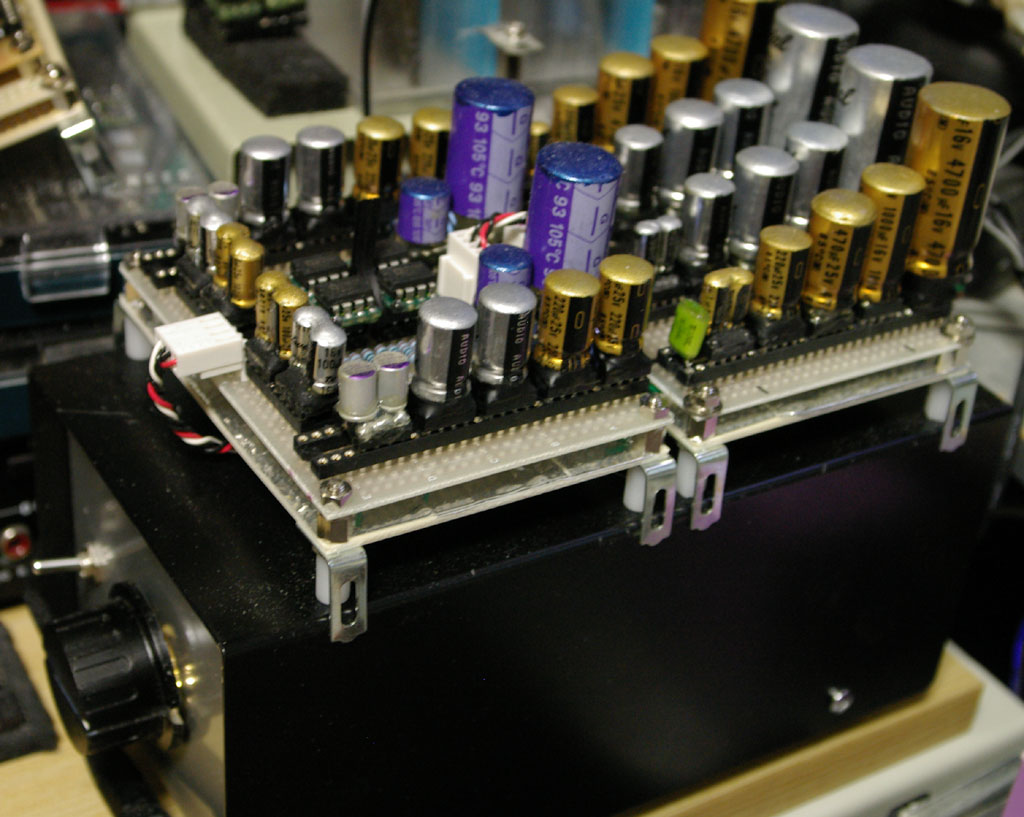

後段パラレルダイヤモンドバッファ回路図 [2009/11/10 更新] パッシブのスピーカーに繋げてもそこそこ鳴らせるか、また使いやすそうなDC-DCユニットを発見したので久々に作ってみたポタ機。OPA637などゲインが高くないと動作しないOPAMPでも動作するよう、不必要なくらい大きなゲイン設定になってます。実際に作ったものはVRなしで固定抵抗に置き換えてあり、ここでかなり音量を落としているという本末転倒な・・・ いままでの回路図には殆ど入っていなかったZobelスナバ回路を電源と出力に入れてあります。小さいスペースに詰め込み信号も交差したりなんかしてあまり良い実装が出来ていないためか、ホワイトノイズがやや残ります。Tr初段のバイアス抵抗はちょっと小さすぎるかも。発熱・ノイズの原因になってしまっているのはここじゃないかと思います。

使用したDC-DCユニットはストロベリーリナックス社で完成キットとして販売されています(執筆現在は在庫潤沢のようですが) http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=12004 電圧調整トリマがシビア過ぎるので出来ることならポテンショメーターに変えておいたほうが使いやすいかも。 TOSHIBA 2300mAh Ni-MH 電池で満充電から約6時間鳴らし続けることが出来ました。まぁ常用しているDAP(KENWOOD M2GC7)もたいして電池持たない(エネループ使用時)ので両方充電しながら使うぶんには問題ないですね(え?)。 スピーカーを鳴らすテストはまだやってませんが、オープン型のヘッドホン(SONY MDR-XD400)がガンガン鳴ってますのでまぁ大丈夫でしょう、インピーダンス全然違うけど・・・ [2009/03/10追記] 8Ωのスピーカーをそこそこ鳴らせることが出来ました。エミッタ側の抵抗は回路図と違って10Ωになってますのでちょーーっとばかり後段のTrが熱くなってましたが。電源電圧は±2.5Vまで落とし、AD8397, M5216P, LT1498, OPA211AIDR なんかで低電圧駆動も、まぁそこそこ問題なくいけました。

[2009/05/01修正] 回路図のダイヤモンドバッファ部分がA1015についてエミッタとコレクタが逆転していました。申し訳御座いません。

|

MHPA-FET 改 回路図 [2009/03/08 更新] かなり低価格ながら高性能でレイアウトや基板パターンなど秀逸と噂のマルツ製アンプキット MHPA-FET を買ってみました。各所のレポートどおりで電源が抵抗分圧だけというのがどうもいただけないですね、変えちゃいましょう。今回はひとまずボルテージフォロア1段だけのOPAMP分圧ですがいつもどおりの外部コネクタにしてあるのでトランスで正負電源に繋ぐことも出来るようにしてます。(いまこの回路図と記事を書きながらエージングしてますが、トランスの正負電源に繋いでいます) 回路図と基板パターンとにらめっこすること数日、方針は決定しました。

・高ゲインでしか動かないOPAMPも動作するようゲインの定数変更

ざっとこんな感じです。信号経路に直接関わりの大きそうな部分にはタクマンREYを、それ以外のところには千石扱いのKOA金被を、バイアス決定のための3.3KΩおよびVRとセットになって使う1.5KΩだけは手持ちの金被が無かったのでとりあえずそのまま使います。0.00Vオフセット調整部が電圧違ってきますので調整範囲に入らない場合は定数変更するつもりで、本当に「とりあえず」だったのですが調整範囲に入ってしまったのでそのまま使用。 調整方法や手順についてはマルツのキットに従った形にしてあります。今回は改造ポイントを示すために回路図を出してしまっていますがオリジナルの回路図についてはキットを購入すれば説明書内に記載がありますので是非購入を。変更点の説明文だけでは元の回路が復元できないと思いますので(汗 作ってみて最低限のチェックだけしてから調整、暫く時間が経って安定したところで再度調整して電源を落としOPAMPを刺して電源ON、まぁキットなので当たり前ですが一発で動作しました。音も澄んでいて非常によいですね。先日作ったダイヤモンドバッファのものと「太さ」は同等またはそれ以上ありますがTr特有の粗さがなくてきめ細かい感じがするのがFETの特色なんだろうか。駄耳なのでこういう音質やら感想の部分は参考になりませんのであしからず。 回路図では入力VRがありますが最近は「トータルでゲイン1」なものばかり作ってますので実際に作ったものは固定抵抗に置き換わっています。ゲイン11で増幅するも入力段で1/11になっているという本当にお粗末な。なんというかOPA637に対しての愛ですよ愛。 |

パラレル接続アンプ改回路図 [2009/12/30 更新]

手配線だとレイアウト・実装によってはシビアなOPAMPで発振が起こってしまいます。LM7171などが良い例で電源ピン最近傍(100mil最短距離)でパスコンを入れていても駄目だったり。これをチップコンにして部品足の長さぶんすら短縮してやり、さらに出力にはアイソレータのL//Rとそれを挟む形で前後にZobelフィルタを入れてやってようやく安定動作させることが出来ました。

それなりに実装に気を配って疲れる作業だったためこれを機にプリント基板の設計にチャレンジしてみました。まだ検図がきちんと出来ていないため業者発注はもう少し後になると思いますが、部品実装面と半田面およびシルクだけガーバービューア(P板.comで無償配布しているCADLUS Viewer)で表示させた画像を紹介しておきます。基板データ作成にはPCBEを使用(回路図はbs3vpで書いてしまっているため)。 まず最小単位としてP板.comで扱えるライン幅及び間隔の0.127mmを下回らないよう、グリッドを 0.15875mm(2.54/16)とします。普段はDIPの2.54mm(100mil)を基準とし、半端なものでもせいぜい1.27mm(50mil)のグリッドにしたほうが操作性は良いです。シルクを微調整したい場合など精度の欲しい時だけ0.15875mmのグリッドで操作します。 ※100mil = 1/10inch = 2.54mm

PCBEでP板.com向けのガーバーデータを出力するにあたって下記のサイト様を参考にしました。リンク許可をとっていませんので直リンは貼りません。 で・・・数日間格闘。CADLUS Viewerで見るとベタGNDに隙間が・・・。結局のところDコードをビューア側できちんと設定できていなかったのが原因でした。アパーチャ設定を gout.lst のところから読んでビューア側に設定してやって問題クリアです。ビューアで読ませるガーバーデータは上記のサイト様を参考に出力、設定でドリルデータも一緒に出力しておくとビューアで見られます(P板.comに製造依頼するときは穴データだけはガーバーデータではなく別形式で出力するため、これは専らビューア専用)

アパーチャ設定は gout.lst の下の方の値をビューア側で変更して保存。 作成したガーバーデータをビューア側に読ませて最短距離がP板.com基準を下回っていないかどうかパターンの細かいところを重点的にチェックします。(補助機能-距離測定を使う。ギャップが表示されている場合は隙間が出来てしまいます) 表示上では隙間がありそうな網目で表現されている場合もありますが実際に距離を確認してギャップが生じていなければ綺麗なベタになってくれるはず。完全ベタで見えている部分は執拗に潰した結果なのでここまで徹底する必要は通常無い。むしろデータ大杉なので調整しろと言われる可能性も。

半田面パターン(P板.comでは部品面からの透視図が指定されているので反転状態です)

半田面レジスト(P板.comでは部品面からの透視図が指定されているので反転状態です)

部品面シルク(半田面シルクはP板.conの料金が上がってしまうので未使用)

はっきり言って無駄の多い基板です。抵抗とデカップリング/カップリングはソケットで刺せるよう広く領域が確保されていますし、OPAMPはBrownDogのシングル×2→デュアル変換基板を使っても抵抗にぶつからないよう距離がとられています。

これを2列×2行の4面付けで並べて150mm×200mmの発注になる予定(もしくは別設計の基板を同サイズに収めて同時注文)。 簡易見積もりで以下のようになります。Vカット指定にしているので基板同士の間隔は0.5mm以上とり外形寸法のラインは0.2mmになってます。基板枚数は1〜5枚まで同じ金額。サイズは5cmごとに値段が変わってきます。

あとは検図をしっかりやってパターンミスがないか、最小間隔がP板.com基準に合っているかを徹底的にチェックしてから会員登録して本見積もりを出すことになります。

[2009/05/06追加]

OPAMP相当に変換しているためパスコンがGNDに落とせません。レールまたぎで +V〜-V に0.1uFが入るような構成です。仕方ないです。四角パターンになっている所はチップコンが乗るようになっています。中途半端なサイズなのは LME49600 に必要な幅が前提になっているからで、面実装の LME49600 ではこれ以上小さくするのは無理でした。

15cm×30cmの基板レイアウトにこれらが全部入ってます。まだ広い面積分の1枚が空欄です。何にしようか、YAHAにでもしてみようか。

[2009/12/30追加]

|

カラオケ用ボーカルキャンセル 回路図 [2010/10/02]

楽曲のボーカルは左右同相の成分として均等に割り振られています。なので差動回路によって同相成分を消去することで中央に定位するモノラルのボーカル成分を除去することが出来ます。しかしながら中央に定位するモノラルの成分はボーカル以外にも通常ドラムスやベースも割り振られているためこれらまで一緒に無くなってしまいますね。それを補うために3次ローパスによって低域を抽出して別途加算しています。 回路図中ではNJM5532DDとしていましたが、後段にヘッドホンアンプを入れたりすると盛大に発振したのでOPA2107APに変更して安定。というか音が良くなりすぎて笑ってしまった。 ※参考文献:CQ出版社 アナログ回路の設計・製作

[Update 2010/10/05]

|