うめAUDIO(仮称)

作例集・回路図・素人解説 アンプ編3

|

・FET電流帰還アンプ ・トランジスタ電流帰還アンプ ・BASSブーストの追加 ・MeierAMP改 ・PortFull改 |

FET電流帰還アンプ回路図  FET電流帰還アンプ回路図(改良) [2011/02/05 更新]

http://w3.quake3.jp/sushi-k/goku/goku38.html 原典の回路ではバイアス調整部でVR2に直列でLEDを使用しています。今回の構成ではドライブ段の電流が2mA程度と小さいので省略してVRだけにしていますが、電源電圧を変更した場合などVRが熱くなってしまうような場合はLEDまたはダイオードなどを直列に入れるか、C1815と抵抗で構成した定電圧調整の回路を挿入して下さい。ま、ぶっちゃけた話マルツのFETバッファアンプなんかでも抵抗だけで済ませてますしK213/J76やK214/J77を使うぶんにはこれで良いだろうと乱暴な作りだったり。

組み上げてすぐは負荷を繋がないでまず調整をします。最初にVR2で終段MOS-FETのアイドリング電流を決定します。入力ボリュームをゼロにして信号をGNDに短絡しておいて、R5またはR6の両端にかかっている電圧をテスターで見てやって20mA〜30mA程度になるよう調整します。小さすぎると動作点がなめらかに繋がらずノイズが出ます。大きすぎると発熱が大きくなり熱暴走する可能性が高くなってしまいます。 この回路だけだと無電源時にも小さい音で出力が出てしまいます。前段にOPAMPのボルテージフォロアを入れておいたりリレーやフォトMOSリレーなどを入れておいたほうが精神衛生上良いかと思います。 ちなみにドライブ段までFETにしたフルFETでの回路例が http://www2c.airnet.ne.jp/pandora/labo/amp-currentfeedback/index.html に出ています。こちらはバイアス部がダイオードのみの無調整。これも作ってみるかなー。LED,ダイオード,Vfの小さなショットキバリアダイオードなどの組み合わせでバイアスの電圧を調整、ソース抵抗で電流の微調整といった感じですかね?

[2011/02/05追記]

|

トランジスタ電流帰還アンプ回路図  トランジスタ電流帰還アンプ回路図(改良) [2011/02/05 更新]

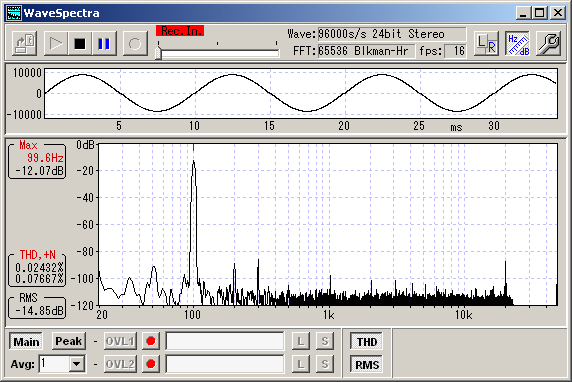

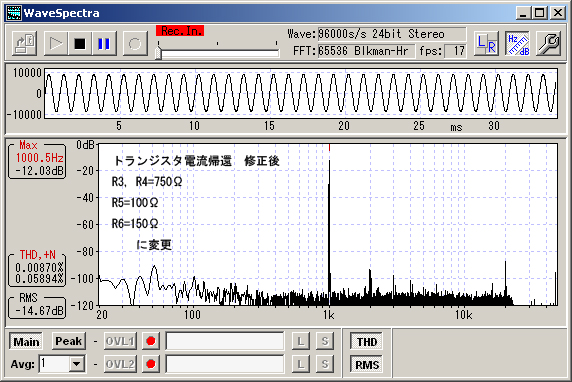

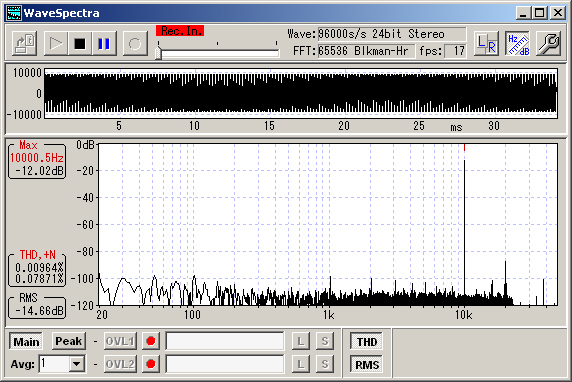

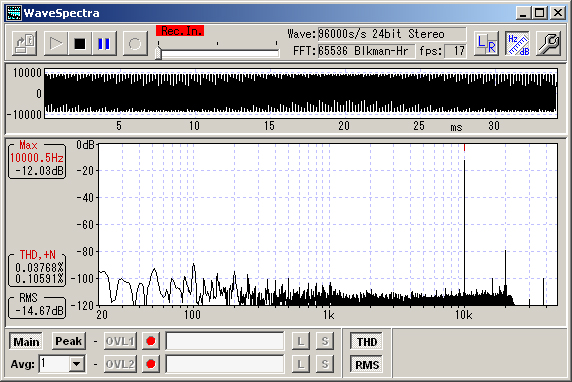

定本続トラに紹介されている全段トランジスタの電流帰還アンプほぼそのままです。使用したトランジスタはC1815L-GRとA1015L-GRで、回路図中では初段のみ L のローノイズ版で表記しましたが選別ついでに全部 L で組んでしまっています。 初段の電流で後段の電流量がほぼ決まります。JFETとトランジスタの性質上やや前段の構成が違いますが動作原理としては上で紹介しているFET使用の電流帰還アンプと殆ど同じ回路です。電圧でコントロールするか電流でコントロールするかの違いということでいい勉強になりますから両方作ってみるといいかと思います。各段の抵抗をソケット式にしておいてあれこれ刺し変えて実験し、決まったらソケットにハンダ付けしてしまうというのが最近の私のスタイル。ブレッドボードだと別の要因でノイズの出方や動作が変わってしまうことがありますので本番用の基板でやっておくわけです。 出来上がったFET版の電流帰還アンプとトランジスタ版の電流帰還アンプを数十時間鳴らしておいてから比較試聴、やっぱ鳴り方が少し違うんですね。面白いです。FETのほうはOPAMP+バッファで構成したアンプと近い鳴り方の印象ですがやっぱり電流帰還は違うぜ!という感じのダイナミックな低音が心地よいです。高音の伸び方と音場の広さがこの2者で結構違ったりして、どういう要素が影響してるんだろうかチャンネル間のクロストークやF特など測定して学習してみようかと思います。 この回路だけだと無電源時にも小さい音で出力が出てしまいます。前段にOPAMPのボルテージフォロアを入れておいたりリレーやフォトMOSリレーなどを入れておいたほうが精神衛生上良いかと思います。 測定結果:16Ω負荷、通常使用するボリューム位置付近で計測

[2011/02/05追記]

|

BASSブーストの追加回路図  周波数応答シミュレーション [2011/02/05 新規] 有名所として 「Let's Try 電子マスカット(http://www.zea.jp/audio/index.html)」さんの http://www.zea.jp/audio/hamp/hamp_01.htm このようなBASSブーストがあります。カットオフ周波数の計算式がおかしいような気がしますので今までは http://sim.okawa-denshi.jp/optool.php こちらで伝達関数計算をやってみたりしましたが抵抗+抵抗//コンデンサなものは直接の計算が出来ません。おおよそ抵抗//コンデンサの伝達関数計算やCRローパスフィルタの計算をすることでカットオフの位置はわかりますが実際の回路でどうなるか作ってみて測定、となるとトライアンドエラーの回数が結構多くなって面倒ですね。 前々からSpiceシミュレータを使ってみようとは思っていたものの、操作がやや難解で挫折したりなんかして放置してました。リニアテクノロジーから出ているLTSpiceが制限もあまりなく好評のようでLTSpice入門編なんていう書籍は買ってあったのですが腰が重くてなかなか手を出せずにいました。シミュレーションをしてみても電源やコンデンサなど理想値としてのシミュレート結果しか出ないので L 成分など追加してやらないとリアルな結果が出てこないというのもあって、あまり使う気になれなかったというのが正直なところです。

が、今回のBASSブーストについてはシミュレータのお世話になることにして・・・しばし格闘・・・でけた。

ともあれ、ブースト率やカットオフ周波数を好みに調整。700〜800Hzくらいから立ち上がりますが実際に音量が変化したと感じるのは2dBを越えてから、明確には3dBからというのが自分の感覚です。100Hzより少し下くらいで+3dBとなるような C の値が0.47uFでした。増幅過多に感じるのは12dBを越えて18dBくらいまでくるとだいぶ不自然に感じます。ということで8dB〜10dBくらいを想定して普段自分が多用している正バイアスの抵抗4.7KΩ・帰還分圧上側の10KΩ・帰還分圧下側の1KΩとの組み合わせでこの数値になるよう選んだのが20KΩ。この20KΩ//0.47uFを帰還抵抗の手前に挟みます。

ヘッドホンアンプなんてGAIN=1〜2もあればいいじゃない、ということで帰還抵抗を選択している方の回路をよくみかけます。が、うちの定番構成は正バイアスに4.7KΩという低い抵抗を用いることでFET入力とバイポーラ入力のOPAMPどちらも差し替えで使える(正バイアスを100KΩなど大きくするとバイポーラ入力のOPAMPは発振するのでそれの抑止)ようにしてあるところに起因し、トータルのゲインが低くなってしまうため増幅部のゲイン設定を高めにしないと「アンプがないほうが音が大きい」なんていう悲しい回路が出来てしまいます。正しくは使用するOPAMPの品種に応じた定数選択と回路設計をするべきで、音を追求するならそちらへ行くべきでしょう。が、うちは部品とっかえひっかえして遊ぶというコンセプトでやっていますので「大体何でもそこそこ鳴る」定数になっています。 |

MeierAMP改 回路図 [2011/03/07 新規]

二段増幅タイプは何度か作っていましたが、今回知人の依頼で「濃いめの」「中域から高域に艶が欲しい」というリクエストに応えるべく、そういった傾向のOPAMPをチョイスして作ってみました。

帰還をもどす負入力側に合成しているのは逆chの2段目を通す前の信号レベルになりますから逆相を入れて減算しているような動作をします。低域までこれをやると全体がぼやけた音になるためハイパスを通しています。ステレオを構成する左右別の成分は簡単にシミュレートが効かないためここのCや合成抵抗の定数についてはトライアンドエラーで不自然にならず効果が僅かに解る数値を何度も実験して追い込んでいます。

本当の意味でのCrossFeedというのは残響効果を作るために反響時間分遅らせた成分を反対のchに加算してやる回路を呼びますが、ディレイをかけるような仕組みはBBDを使わないといけなかったり結構面倒なので擬似的なCrossFeedとなります。

そして2段目には軽めのBassBoostが入れてあります。AD744やAD711なんかは高域の伸びはとても綺麗ですがやや低域がおとなしい感じがするのでほんのちょっとだけ味付け程度。

|

PortFull改 回路図 [2011/12/21 新規]

ディスクリにも色々ありますが、まとめWikiに載ってる定番を順に試してみましょうということでPortFullを作成。基本的な定数はssmさんのところをほぼそのまま。初段の選別が不十分だったためか全然安定せず、オフセット調整については[作ったよ]氏のオリジナルと同じ位置に変更しました。基板レイアウトもssmさんのほぼそのまま。最適化されて完成してますので自分が頑張ってレイアウトしても行き着くところは同じになるだろうってことでそのままデッドコピーにしています。

初段の2SK30ATMと2段目の2SA1015Lおよび2SC1815Lは同型番同士を向かい合わせにアロンアルファで接着して熱結合してあります。接着したら上部にKとかAとかCってマジック書きして何を貼り合わせたのか解るようにしておきます。 音は何か特別にこりゃすげえぜ!なんていうことはなく、まぁ結構精細ですねってくらいです。

参考文献

(2012.01.17追記)

|