うめAUDIO(仮称)

作例集・回路図・素人解説 アンプ編1

|

・オペアンプ非反転回路へのアクティブDCサーボ ・真空管低電圧駆動+ボルテージフォロア(YAHA改) ・真空管低電圧駆動+ボルテージフォロア(YAHA改2) ・非反転+DCサーボ+ダイヤモンドバッファ ・非反転+DCサーボ+SimpleAB級タイプバッファ ・非反転+DCサーボ+FETバッファ ・2段非反転+DCサーボ+SimpleAB級タイプバッファ |

オペアンプ非反転回路へのアクティブDCサーボ回路図 [2007/04/05 更新]

※DCサーボ:トランスで2電源作る場合や分圧にて正負電源を与える方式がありますがどちらの

方式でも出力信号に僅かなオフセット(直流電圧成分)が出てしまいます。これを打ち消すための

回路がDCサーボと呼ばれ、ゼロ点補正回路とも言われています。直流成分は常にヘッドホンやイヤホン

のコイルに電流が流れてしまうことになり、数十ミリV程度なら問題ありませんが百ミリVオーダーを

越えてくるとコイルを焼いてしまって壊したり寿命を縮めてしまう要因となります。

追記: |

真空管低電圧駆動+ボルテージフォロア(YAHA改)回路図

[2007/04/17 更新]

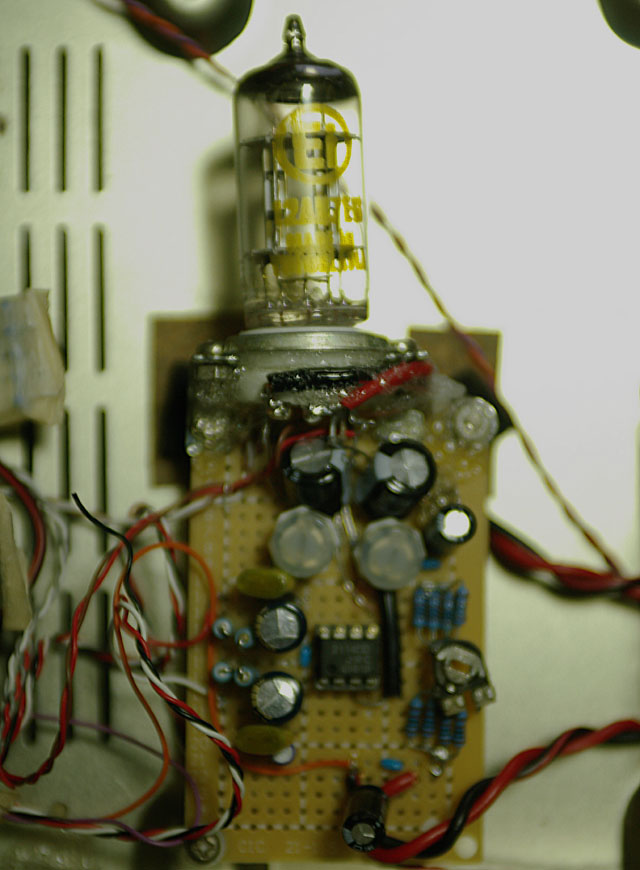

真空管とOPAMPのハイブリッド型です。真空管を使ったアンプの多くは高電圧・高インピーダンス

の出力から整合をとるために出力トランスを挟んでライン/ヘッドホンにマッチングしますが、

この回路ではOPAMPがインピーダンス変換の役割を果たしています。 原典の回路では電源部にフィルター等が入って真空管への電源とオペアンプへの電源を別系統と していますが省略。またヒーター電源12V用に7812を使用していましたが、0-12-24の0.5Aトランス からブリッジダイオードを介し、オペアンプ用に正負12Vを7812と7912によって作っている部分を そのまま流用したため2電源仕様としています。(電源部分の回路図は省略しましたが通常の正負 12V電源用で問題ありません) 但し、OPAMPのみの回路ではトランスのセンター12VタップをGNDとして 使いますがここではシャーシアースや音声信号入出力のGNDへはトランスの0Vタップから接続され ますので電源の扱いには注意して下さい。

筆者は真空管の特性・使い方に不慣れなため前後のカップリングコンデンサを外した場合の挙動

が未知であり、保険のための意味合いでカップリングコンを入れてあります。外しても問題が無い

かどうかの実験は今のところする予定はありません。 但し本来200Vや300Vを印加するべき真空管を規定外の使い方で鳴らすため、 通常使用では問題のない廉価の12AU7でうまく鳴らないこともあります。JJ製12AU7(ECC82)は2本 ともNGで高信頼管のJJ製ECC802Sで良好な結果となりました。球を選ぶ必要がある点だけ注意して 下さい。また、回路図中にも記載しましたがプレート電圧調整用の半固定VRはかなりピーキーな 挙動となりますので多回転精密のもの(ポテンショメーター)を使うべきかと思います。

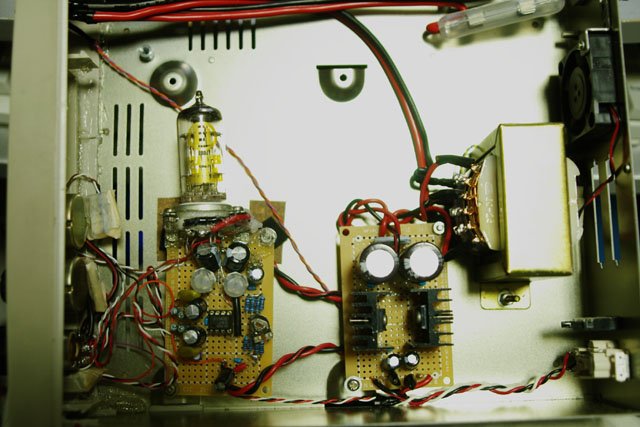

※写真追加 |

真空管低電圧駆動+ボルテージフォロア(YAHA改2)回路図  PhotoMosリレー使用ミュート回路付き回路図

[2008/06/28 更新]

第二弾を作ってみました。前回作ってから約1年ぶりですね。 で、今回はボルテージフォロア接続ですが折角なのでそのまま刺せるように、OPAMPもついでだから1パッケージで片チャンネルにして やろうか、ということでボルテージフォロアもパラ接続にしてみました。回路図では普段電源は左右共通ですが今回は真空管とOPAMPを 左右分けているのでデカップリングコンデンサも左右別にしています。回路図でのデカップリングコンデンサは1000uF+10uF程度に書いて ありますが実際には1000uF+1000uF+470uF+10uFみたいなパラり方をしています。このへんはお好みで。

「OPAMPをパラ接続なんてバカじゃねえの?」とよく大型匿名掲示板で博識(笑)な大先輩(笑)が若輩者をご指導(笑)下さっていますが、

私はそんなのを無視して抵抗を介してパラりますwww コンデンサでもう一つ注意なんですが、このサイトで紹介している多くの回路は正負2電源であったり分圧して正負電源のようにしていたり、 GNDに対して正電源と負電源の電位差というのは12V程度なので耐圧も16Vで問題ありませんでした。ところが今回は24Vの単電源ですので デカップリングコンデンサの耐圧には注意です。出力カップリングコンデンサも耐圧の低い物は使えません。今回の回路では10V以上が かかっているため普通に有極性の電解コンデンサを使います。 前作は真空管1コでしたのでヒーター用の12Vをわざわざ作っていましたが今回は真空管2コなので直列に繋ぐことでレギュレータ要らずです。 作ってすぐはダメダメな音ですが1週間ほどエージングしていると落ち着いてきます。前回作った時は12AU7の高信頼管であるECC802Sでは 問題なくて普通のECC82では音が割れてしまってダメという評価をしました、ところが今回も同じかと思いきや片チャネル綺麗に鳴っている んで、もしやと思ってカソードバイアスの5KΩポテンショメータを電圧無視していじりまわしてみました。おー、ちゃんと鳴るじゃないの! 鳴る状態でまたECC802Sに差し替えると、、、あらら、再度調整しないとダメですねえ。これは個体差の調整が必要ということで、微調整が 可能なそこそこ高価なポテンショメータを使うことをお勧めしますよ。 肝心の音ですが、真空管独特のよく響く音。軽いプレートリバーブがかかったような感じでオルゴールとか鉄琴/木琴なんかが美しい音色に 聞こえますね、そんなの原音じゃねえじゃねえかという意見は却下しますw ボルテージフォロアのOPAMPを色々変えてみましょう・・・ 個人的に気に入ったのはOPA627(1セットずつしかないので左がAPで右がBPとかそんなことになってますがw)、そしてAD843KNRでしょうかね。 (※OPA637とかボルテージフォロアで使えないものを間違って刺さないように注意しましょう。) 回路図には入れていませんがポップノイズ低減用のリレー回路、24V→12Vにシリーズレギュレータでドロップして使ってみているんですが 100mA近く流れて降下12V近くだと発熱が凄いですね、、、今はまだ小型のヒートシンクでどうにかなっていますが夏場はキツいですわ。今度 PhotoMosリレーに変更します。PhotoMosリレーを入れると厳密には音が変わってしまうんじゃないかと思いますが差が全くわからないので ヨシとしますwwwww ON抵抗の低めな、100mA以上流せるようなものは高価ですが、普段使っているAQY210EHから思い切ってAQW212に 切り替えてみようかな、と。前者1回路で\250付近なので2回路で\500前後、後者は\1000くらいします。

[2008/05/05追記]

|

非反転+DCサーボ+ダイヤモンドバッファ回路図 [2007/04/05 更新]

※バッファ部をサブボードにしたもので作成。 |

非反転+DCサーボ+SimpleAB級タイプバッファ回路図 [2007/04/05 更新]

※バッファ部をサブボードにしたもので作成。 |

非反転+DCサーボ+JFET+MOSFETバッファ回路図 [2007/04/05 更新] 使うMOSFETは2SJ76と2SK213のコンプリペアです。若松にてコンプリで売っているものを購入。蔵前橋通り近くのビル 店舗3FはFET関連品切れ状態でしたが、駅前のラジオ会館4Fでは在庫ありました。買ったのはいいものの、筆者は FETの扱いがド素人です(Trもド素人だろうが)。試行錯誤すること数日、どうにか動いた。 ※試行錯誤1:反転可変ゲインMOSFETバッファ+DCサーボのサイト様を参考にしたのですが、どうやら回路図が間違い= 実体配線図が正解のようでTrによるバイアス部がおかしい。しかも回路図中のMOSFET記号が逆さまだったり。実体配線図を 元にあれこれ試行錯誤したもののMOSFET自体が別のものなのでうまくゆかず。 ※試行錯誤2:本家(?)の2N2222仕様とLED×4仕様も同様にMOSFETが別のものなのでうまくいかない。

※試行錯誤3: 音質的にもダイヤモンドバッファやSimpleAB級バッファにひけを取らない・・・かな? 駄耳なので信憑性低いですね。 どなたか作ってみて検証をよろしくです。

前段にJFETのプッシュプルソースフォロアを入れました。実はこの石、某SATRIヘッドホンアンプについてまとめて

らっしゃるサイト様の入力バッファ・出力バッファ検討記事を私が読み違えて

出力バッファに出来ないものか購入・試作し、「あれ?あまり電流取れないのね」「え?JFETって電流取れないの?」

「前段のバッファでインピーダンス変換が目的の回路を参考にしてどうする!」という馬鹿な事をした時のものですw JFETがMOSFETのバイアス調整・電流量制限のための役割をしているつもりです。JFETを取っ払うとMOSFETはもの凄く加熱 されてしまったり、逆にMOSFETを取っ払うとショボい出力に落ち込むため、一応この組み合わせで機能はしている模様。

ちょろっとだけ書籍で勉強したり各サイトで学んだ事を私の理解なりに書いてみます。JFETはP-N接合された対称構成で

ゲートを中心にしてドレインとソースがシンメトリーになっています。回路図で「どっちがソースだ?」と思ったのも当然、

回路図表記ももちろんですがドレインとソースを入れ替えても問題なく動作します(ごく一部のものは例外らしいが)。

MOSFETは常にバイアスをかけた状態で動作させ、今回製作した回路では順電圧3.0V程度の白色LEDを定電圧化のために入れて あります。ゲインをおもいっきり上げてボリュームを上げていくと電圧が確保しきれなくなってLEDが暗くなったり音量に反応 しています。本家のLED使用タイプでコンデンサがパラで入れてあるのはこういった音量の変化で変動してしまうのを抑止して いるのかもしれません。不用意にコンデンサをシリアル・パラレルに入れてしまうとローパスやハイパスになってしまって 可聴域を削ってしまう恐れがあるため、現状それなりに動いているのでコンデンサは入れませんでした。

さて、理論が中途半端ながら、なんとなくそれっぽい知識をひけらかしたところで(こら)このバッファを入れた回路での

試聴です。なかなかパワフルです。組み合わせるOPAMP次第でかなり良好な結果になるんではないでしょうか。発熱の具合ですが

小型の放熱板がほんのり熱くなるくらいです。私の放熱対策&過電流の判断材料として「触ってられないくらい熱いのはNG」

というのがありまして、そのレベルから比較して問題ない発熱量です。

|

2段非反転+DCサーボ+SimpleAB級タイプバッファ回路図 [2007/04/05 更新]

※バッファ部をサブボードにしたもので作成。 |