うめAUDIO(仮称)

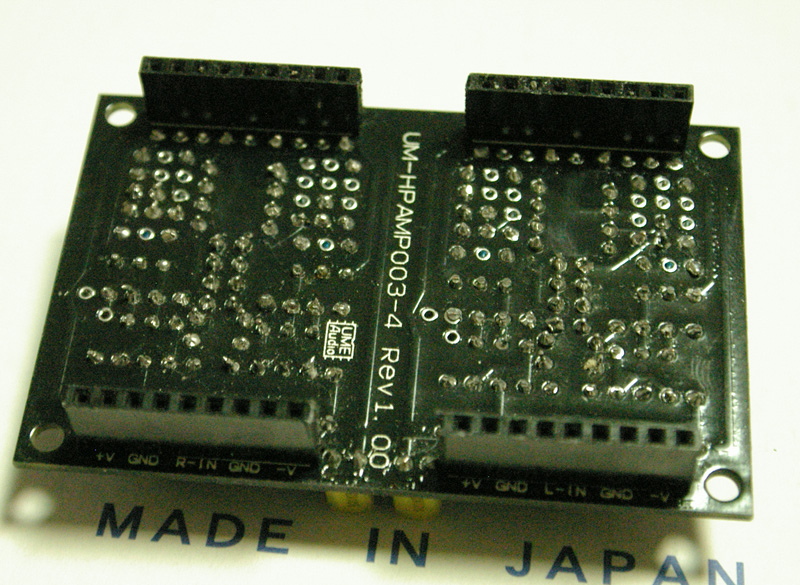

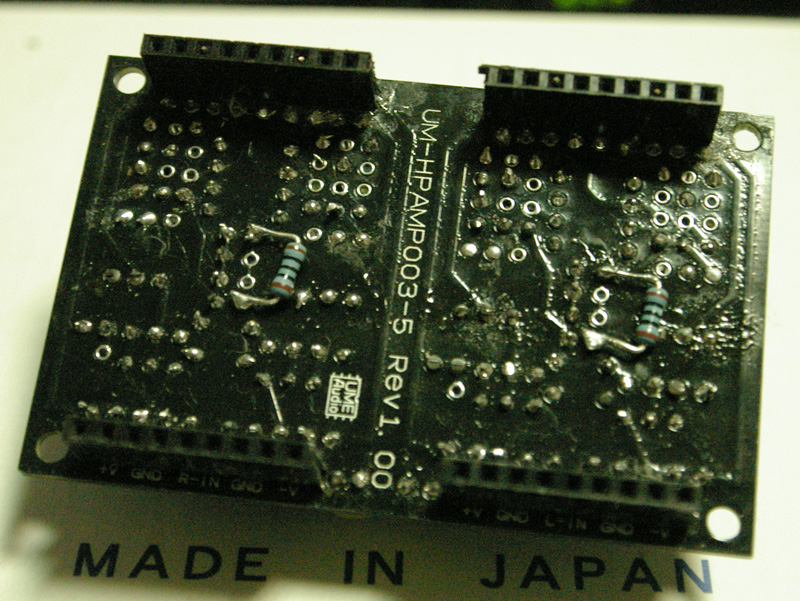

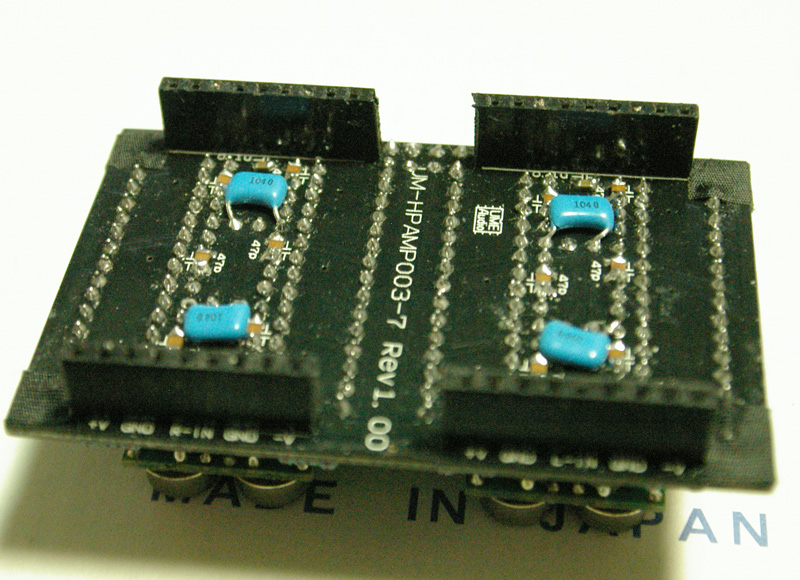

基板セット解説 UM-HPAMP003 (Rev1.00)

[2012/09/08 更新]

|

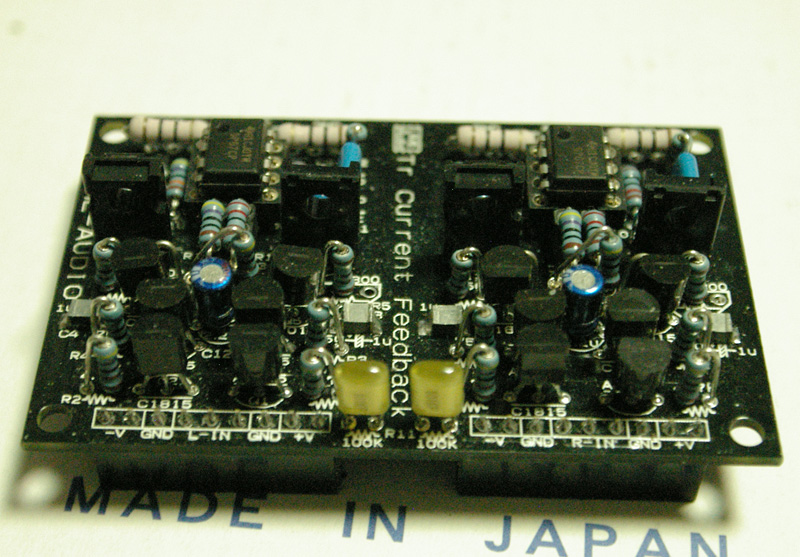

Tr電流帰還アンプ 47mm×72mm基板サイズの小基板サブボードにDCサーボ付きのTr電流帰還アンプを実装したものです。 入力信号のすぐあと100kΩでGNDに接続していたところは100pFに変更してローパスとします。シルク印刷上では抵抗表記になっていますので注意して下さい。

部品表

・アンプ部に使用する抵抗は温度で変化しやすいカーボンは不利です。精度も欲しいので金属皮膜抵抗や巻き線抵抗が理想ということになります。回路内殆どが上下対称に作られていますので上下で使用する抵抗はペアマッチングを推奨します。0.5%くらいの誤差に収まると理想です。0.1%になるとかなり選別が大変です。

・ゲイン決定用のR11,R12、バイアス決定用のR16はソケットにしておくと調整がしやすいです。R16は多回転のポテンショメータを使用しても構いません。

・R5によるオフセットの調整はDC ServoのOPAMPを外した状態で行います。出力信号が0Vになるよう調整して下さい。回路が暖まってくると値がずれてきますので再度調整を行います。

・R16によるバイアス調整は終段のエミッタ抵抗に流れる電流を計測しながら調整します。10Ωなので抵抗両端の電圧を1/10にすることで電流量になります(E=IR オームの法則)。暖まると変化していくので何度か調整して下さい。際限なく増え続けるような場合放熱が不十分であったり熱暴走をしている状態なのでバイアスを小さくして下さい。

・R5のオフセット調整とR16によるバイアス調整はお互いに少しずつ影響し合いますのでそれぞれ何度か調整を追い込んでいって下さい。DMMが2台〜3台あると楽です。

・全ての調整が済んだ段階でDC ServoのOPAMPを実装します。きちんと効いていれば1mV以内に安定するはずです。5mV以上もあるような場合はOPAMP選定のミスやオフセットボリュームの調整不足などでサーボによる補正範囲外になってしまっている恐れがあります。

・オフセットが1V以上出るような場合は前段のトランジスタに半田不良などがある場合が殆どです。異常に熱くなっている石がないかチェックしたり触ってみてオフセット値が動くかどうかチェックしていきましょう。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

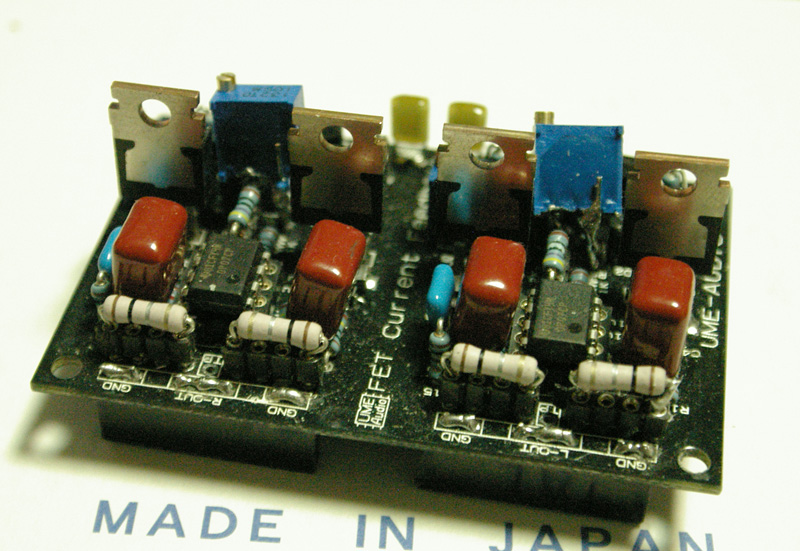

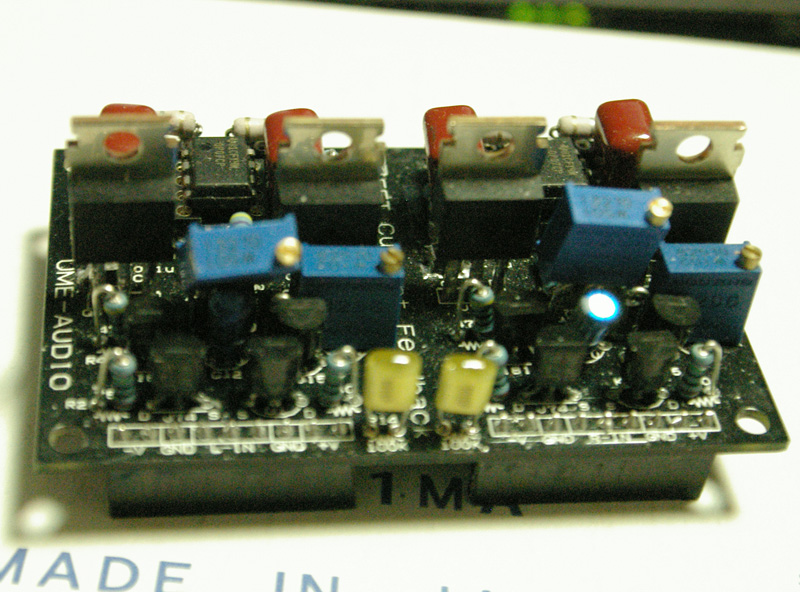

FET電流帰還アンプ 47mm×72mm基板サイズの小基板サブボードにDCサーボ付きのFET電流帰還アンプを実装したものです。 入力信号のすぐあと100kΩでGNDに接続していたところは100pFに変更してローパスとします。シルク印刷上では抵抗表記になっていますので注意して下さい。

部品表

・アンプ部に使用する抵抗は温度で変化しやすいカーボンは不利です。精度も欲しいので金属皮膜抵抗や巻き線抵抗が理想ということになります。回路内殆どが上下対称に作られていますので上下で使用する抵抗はペアマッチングを推奨します。0.5%くらいの誤差に収まると理想です。0.1%になるとかなり選別が大変です。

・ゲイン決定用のR11,R12、バイアス決定用のR16はソケットにしておくと調整がしやすいです。R16は多回転のポテンショメータを使用しても構いません。

・R5によるオフセットの調整はDC ServoのOPAMPを外した状態で行います。出力信号が0Vになるよう調整して下さい。回路が暖まってくると値がずれてきますので再度調整を行います。

・R14によるバイアス調整は終段のソース抵抗に流れる電流を計測しながら調整します。0.1Ωなので抵抗両端の電圧を10倍にすることで電流量になります(E=IR オームの法則)。暖まると変化していくので何度か調整して下さい。際限なく増え続けるような場合放熱が不十分であったり熱暴走をしている状態なのでバイアスを小さくして下さい。

・R3のオフセット調整とR14によるバイアス調整はお互いに少しずつ影響し合いますのでそれぞれ何度か調整を追い込んでいって下さい。DMMが2台〜3台あると楽です。

・全ての調整が済んだ段階でDC ServoのOPAMPを実装します。きちんと効いていれば1mV以内に安定するはずです。5mV以上もあるような場合はOPAMP選定のミスやオフセットボリュームの調整不足などでサーボによる補正範囲外になってしまっている恐れがあります。

・オフセットが1V以上出るような場合は前段のJFETもしくはドライバ段のトランジスタに半田不良などがある場合が殆どです。異常に熱くなっている石がないかチェックしたり触ってみてオフセット値が動くかどうかチェックしていきましょう。

・写真の製作例ではR8に1KΩをつけたあと裏面にも1KΩを並列に半田付けして500Ω相当に調整しています。 この基板UM-HPAMP003-5は、JFETが既に入手困難であることとMOS-FETも廃盤になっている事から、次のリビジョンからは撤廃になる予定です

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

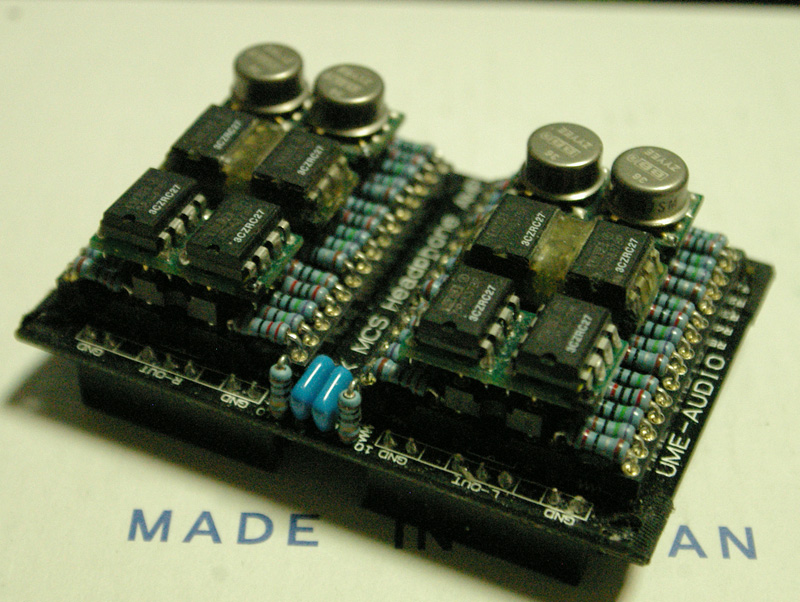

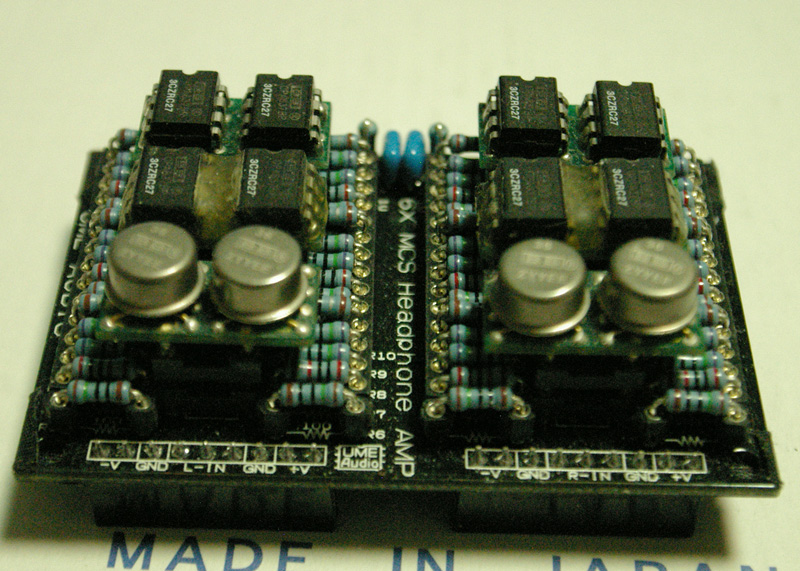

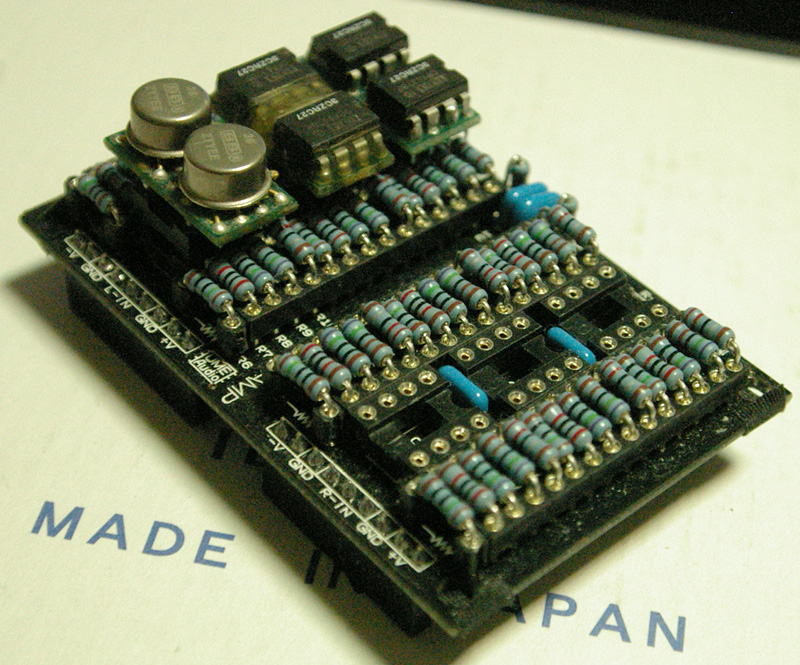

6X MSCアンプ 47mm×72mm基板サイズの小基板サブボードに非反転OPAMPを各ch6回路並列にしたアンプを実装したものです。

部品表

・アンプ部に使用する抵抗は温度で変化しやすいカーボンは不利です。精度も欲しいので金属皮膜抵抗や巻き線抵抗が理想ということになります。サイズ的に厳しいのでこの基板に関しては金属皮膜抵抗しか選択肢がない感じです。

・合成抵抗のR5,R10 47Ωは実装するOPAMPが違っても差違を吸収できる大きさの抵抗です。同種のOPAMPを6個使う場合は5Ωくらいにまで小さくできます。

・R2,R7はOPAMPの非反転入力に対して与えられる正バイアスのための抵抗です。6回路の並列になるため結果的に1/6の抵抗値になるので大きい値の抵抗にしてあります。1カ所だけ4.7KΩ程度のものを実装し、あとの5回路分では未実装にしても実質は同じです。綺麗に同じのを並べるほうが好きなのでこうしてありますが。 ・OPAMPの異種混合は基本的に御法度ですが高域に強いものと低域に強いものを混ぜてみたりどちらを2個・4個にするかなど遊んでみるのは筆者としてはアリだと思っています。異常発振したり高温になってしまっていないか、異常なオフセットが出てしまっていないかなどはチェックが必要です。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||