うめAUDIO(仮称)

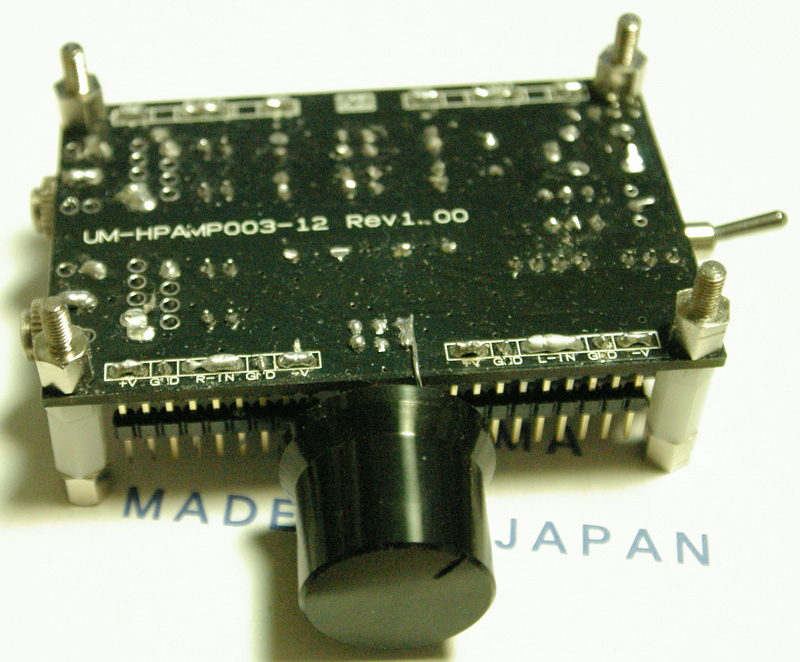

基板セット解説 UM-HPAMP003 (Rev1.00)

[2012/10/27 更新]

|

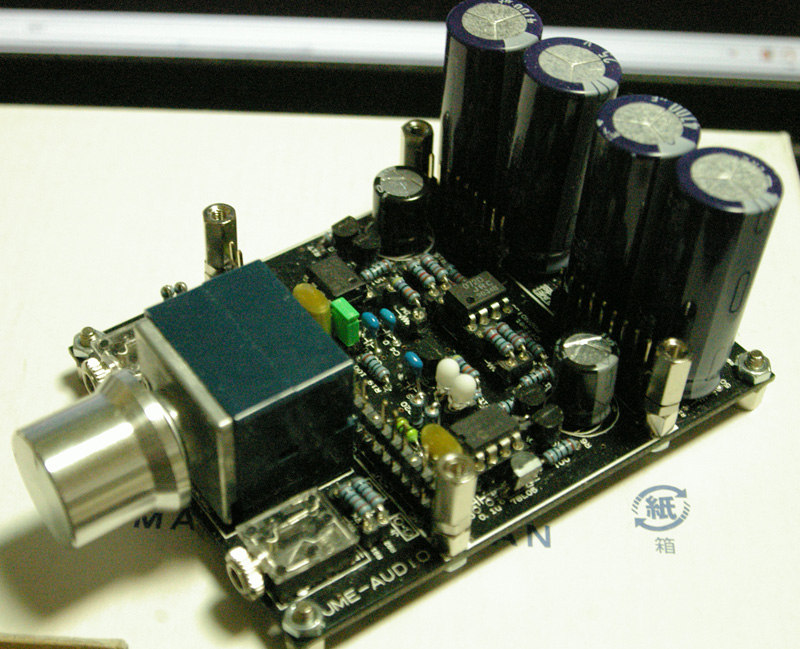

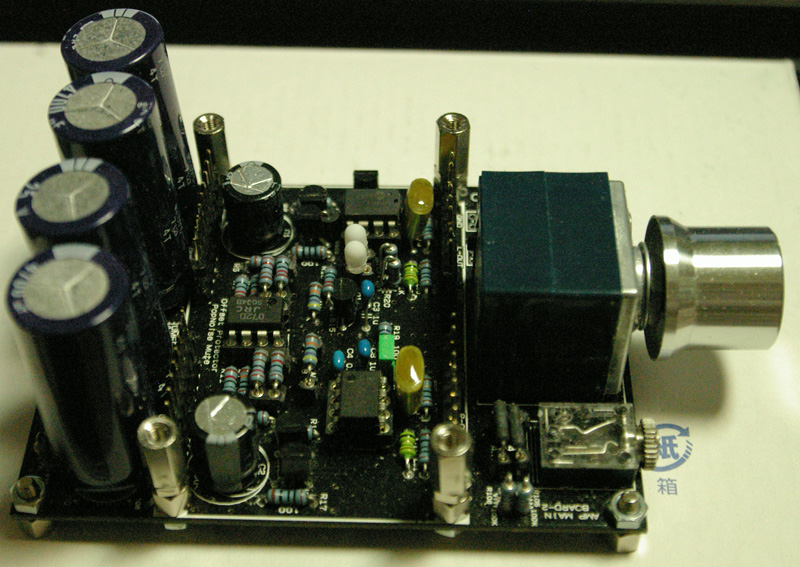

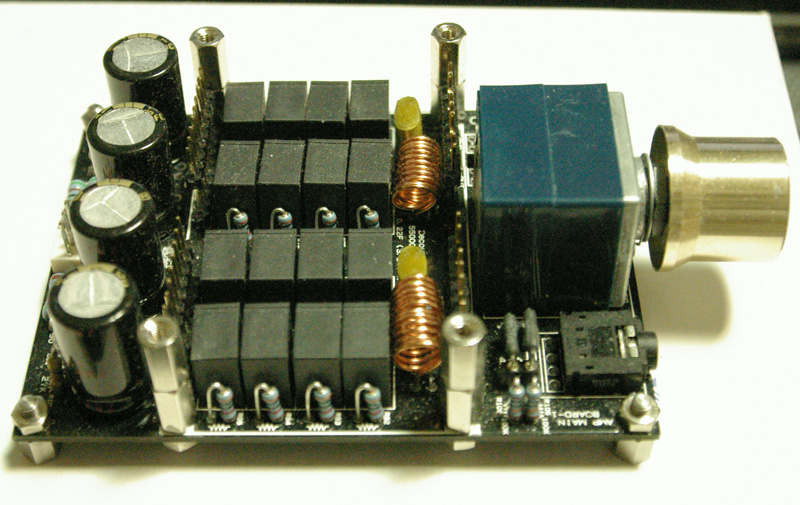

アンプベース 入出力・電源共通部 72mm×95mm基板サイズに収めた入出力・電源フィルタ・デカップリング共通部です。

部品表

・抵抗は金属皮膜やカーボンなど1/4W〜1/2Wタイプなら何を使っても構いません。信号に直列に入るR91〜R94,R96,R98などだけ金属箔抵抗や巻き線抵抗などを奢ってやるのがお勧めです。

・表中や補足にも書きましたが一部GNDのランドに熱が逃げて半田がなかなか乗らない部分がいくつかあります。補助に塗るタイプの液体フラックスを併用するのを推奨します。ハンダゴテは通常10W〜30W程度でブーストボタンを押すことで90W以上になるような即熱タイプを勧めます。goot 即熱ハンダゴテ(筆者はTQ-99を長年使用)

・入力信号や出力信号、フィルタ部などシングルラインのICソケットを適宜使用して差し替えるのが本基板の目的の意味では有用です。定数が決まってもう変更することが無いと判断したらソケット自体に半田付けをしてしまうのが筆者のやりかたです。接点が増えることで経年時に接触不良が出やすくなったり、接触抵抗が大きくなる事での音質低下なども考えられますが最低限の部分に上手に使う事をお勧めします。

・出力フィルタ

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

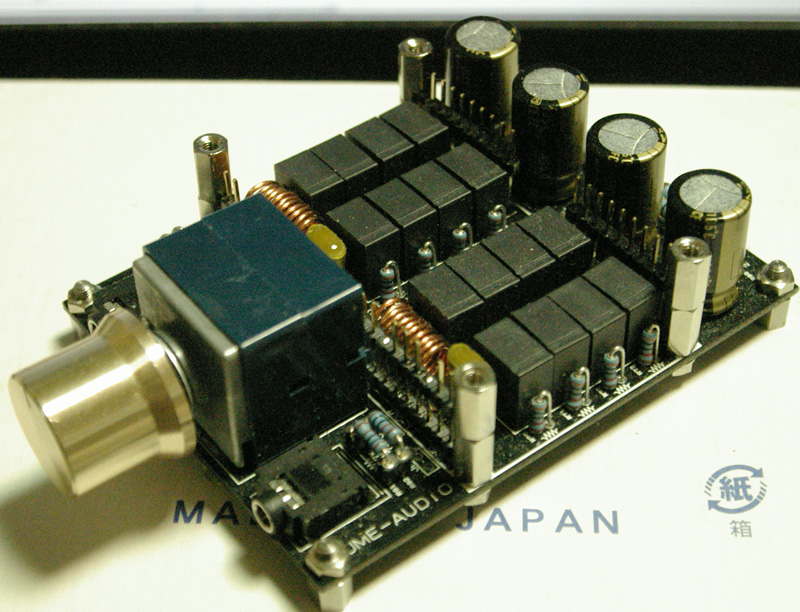

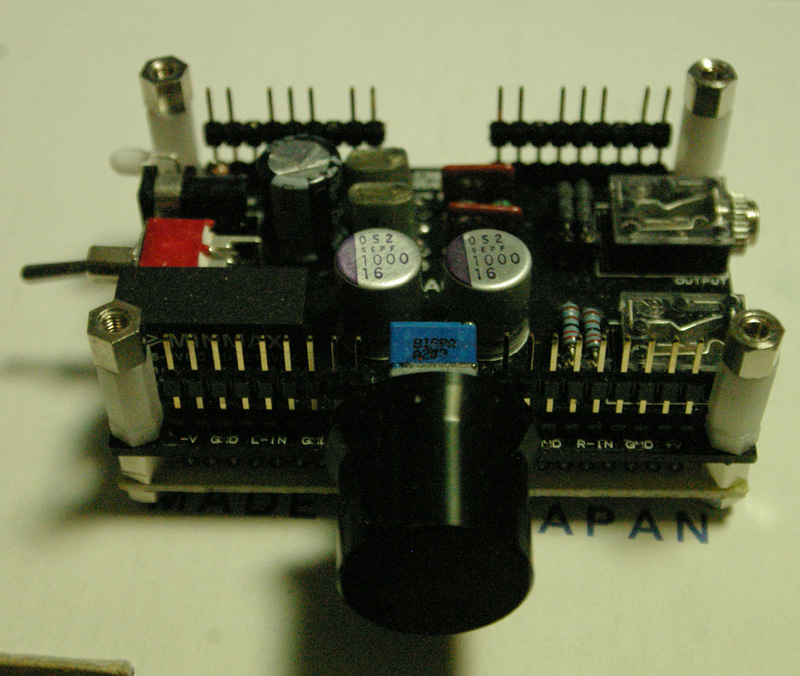

ポップノイズガード・オフセットプロテクター部 72mm×95mm基板サイズに収めた入出力・電源共通部にプロテクター回路を乗せたものです。 回路図では表現としてINPUT〜OUTPUTとしていますが、実際は出力フィルタと出力抵抗の間に入ります。 PIC12F675ファームのソースとバイナリはこちら。 展開するとそぐわないファイル名のものが出てきますが気にしないで下さい。流用したままなだけです。

部品表

・この保護機能を全部省略し、本基板をアンプのベースにだけ使用する場合はPhotoMosリレーAQW212の5番と6番ピンをショート、同じく7番ピンと8番ピンをショートすることでリレーが常時ONであるのと同じ状態になります。

・検出オフセット値を650mVあたりまで許容する場合は回路図の点線枠内を省略して直結できます。筆者の個人的な感覚では650mVはかなり危険な領域のDCだと思うのでお勧めしませんが。

・PICマイコンでは電源投入後少し間をおいてからリレーをONしてポップアップノイズを抑制しています。また、左右各chの直流成分をOPAMPにて増幅してトランジスタでスイッチし、小基板のアンプやアンプ自体に接続した上流機器にDC漏れがあった場合にヘッドホン・イヤホンのボイスコイルを破損させないよう出力を遮断する動作をします。いきなり切れるのではなく上昇と下降で判定位置を変えておりヒステリシス性を持たせてあります。ですので点いたり消えたりといった不安定な動作をする範囲は狭く調整されています。逆に、その曖昧に動く閾値は検出電圧から数十%ずれた動作をするため、ゲインの値を変更する場合にはダミーで直流電圧を入力してテストをするなどしておいて下さい。

・この保護回路をテストするためにはアンプ小基板は繋がない状態で、+12Vと-12Vを両端に繋いだ可変抵抗(多回転のポテンショメーター)で可変電圧を作り、左右どちらか片方の小基板OUTPUT信号に接続して擬似的なオフセットの代わりとします。固定抵抗で調整範囲を狭くしたテスト用治具の一例は以下のような感じです。念のため左右チャンネルそれぞれ正側のオフセットと負側のオフセットでリレー遮断の動作を確認しておきましょう。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

電気二重層デカップリング部 72mm×95mm基板サイズに収めた入出力・電源共通部にデカップリング回路を乗せたものです。 電源平滑の新しい試みとして作成されたものですがインピーダンスの高さも相まってあまり劇的な効果は得られていません。電気二重層コンデンサ及び分圧補助の抵抗を実装しなければ単純なベース基板となりますので上のポップノイズガード・オフセットプロテクター無しでも問題の無い子基板を乗せておく用途にでも使って下さい。(もちろん電気二重層デカップリングを試して貰って全然構いませんが) デカップリングに必要な容量の算出方法・経験則による解説・電気二重層コンデンサを積極的に採用している自作サイト様など色々ありますが筆者個人の感覚では、この規模のアンプ回路では2200uF〜4700uF程度で充分となりそれ以上実装しても実質の変化が殆ど解らないという解釈です。

部品表

・耐圧が3.5Vしかないコンデンサを使用するため、各チャンネル正負で4つ直列にして使われます。ただ直列にしただけだと電圧が均等にかからないのでバランス抵抗をパラにいれてあります。それでも合計の耐圧が14Vですので電源電圧は±12V程度までにしておいたほうが安全です。

・Λコンさんのサイト「美しい庭園とオーディオ」にて紹介記事があがった電気二重層デカップリング (1),(2) を実証するために試してみたもの。ポータブル環境では電池電圧の安定性などに効果があるのかもしれないがトランス式の電源だとあまり差違が聞き取れない。

・アンプユニットを差し換える場合など電源を抜いてもしばらく電気二重層コンデンサに残った電力だけでアンプが鳴ります。ベース基板には必ず動作確認用のLEDを実装して消灯してから小基板を抜き差しするようにして下さい。 この基板UM-HPAMP003-3は、次のリビジョンからは撤廃になる予定です(据え置きのアンプで電気二重層デカップリングを採用するメリットがあまりないと判断できるため)

| |||||||||||||||||||||||||

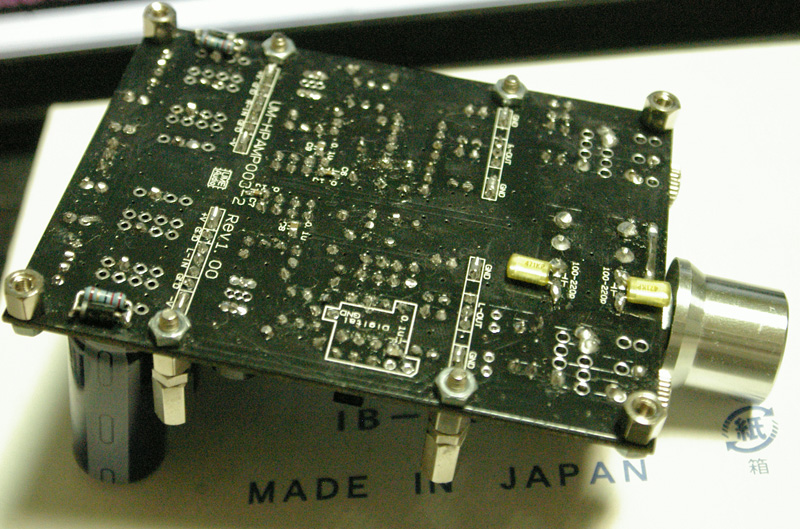

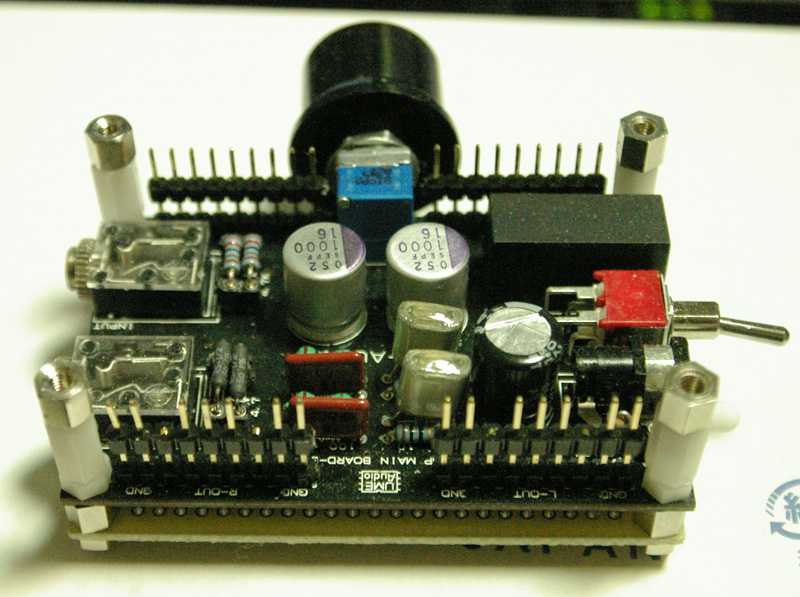

アンプベース 簡略小型版 47mm×72mm基板サイズの各アンプと同じサイズに収めた入出力・電源共通部の簡略版です。

部品表

・2倍のサイズがあるベース基板から省略できるところを取り払い、アンプ小基板と同じサイズにしたものです。性能面では若干落ちます。

・抵抗は金属皮膜やカーボンなど1/4W〜1/2Wタイプなら何を使っても構いません。信号に直列に入る1KΩ,4.7Ω,100Ωなどだけ金属箔抵抗や巻き線抵抗などを奢ってやるのがお勧めです。

・表中や補足にも書きましたが一部GNDのランドに熱が逃げて半田がなかなか乗らない部分がいくつかあります。補助に塗るタイプの液体フラックスを併用するのを推奨します。ハンダゴテは通常10W〜30W程度でブーストボタンを押すことで90W以上になるような即熱タイプを勧めます。

・入力信号や出力信号、フィルタ部などシングルラインのICソケットを適宜使用して差し替えるのが本基板の目的の意味では有用です。定数が決まってもう変更することが無いと判断したらソケット自体に半田付けをしてしまうのが筆者のやりかたです。接点が増えることで経年時に接触不良が出やすくなったり、接触抵抗が大きくなる事での音質低下なども考えられますが最低限の部分に上手に使う事をお勧めします。

・入力ジャック/出力ジャックが使い勝手からすると本来は逆の位置ですがおまけ程度に詰め込んだベースなので配線レイアウトの都合上手前が入力、奥が出力になってしまっています。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||